せっかく個人輸入してまで購入したのに放置していたRaspberryPiですが、このたび子ども用PCとして利用することに大決定しました。小学生からLinuxとかPythonとかって、それどんな英才教育!? という感じなのですが、小学校のパソコンの授業よりはよっぽどためになるかなと。ただ基盤むき出しなのもどうかということで、レゴを使ってケースを自作してみました。

レゴでRaspberryPiのケースを作るというネタは

すでに多くの人がやっていて、目新しさはまったくありません。ですがせっかくのチャレンジですので、その過程をレポートします。

今回参考にしたのは、こちらのレシピです。

どんなパーツを使っているのか、どのようにして組み立てているのかが写真でわかりやすく説明されています。息子用に作るので、色合いはもう少しカッコいい感じにしようかなと。ま、パーツは腐るほどありますので。

|

| 衣装ケースひと箱分のパーツ |

と思っていたら、いきなりの挫折です。RaspberryPiをピッタリ合わせるには

横9×縦13マス必要なのですが、奇数並びの薄いパーツがまったくありません。どうしても1ないし3マスぶん空いてしまうのです。

|

| 基礎作りでいきなりパーツが足りなくて、心が折れました |

仕方なく、通常の厚みのパーツで基礎を作ることにします。子どもが使うのである程度強度があったほうがいいだろうと、無理やり自分を納得させました。

|

| ちょっと厚みはあるけど、サイズはピッタリ |

基礎部分を固定するためには、薄いパーツを使いました。でも先ほど挫折したときのように、1マスぶん足りません。ここは基盤が載るからということで、色違いのパーツを使いました。

|

| 見えないから問題なし |

ここからは、ケースの外側を作っていきます。SDカードやケーブル類を挿したまま組み立てたほうが、

抜き差しのためのスペースを確保できるのでオススメです。

|

| 長さや高さを調整しながら組み立て |

|

| 見えない部分は、はみ出しも気にしません |

パーツはゴマンとあるから楽勝ダゼ! とか思っていたのですが、ピッタリ合うパーツがまったくなくてとても困りました。製作時間は2時間ちょっとなのですが、

パーツを探すのにもっとも時間がかかっています。

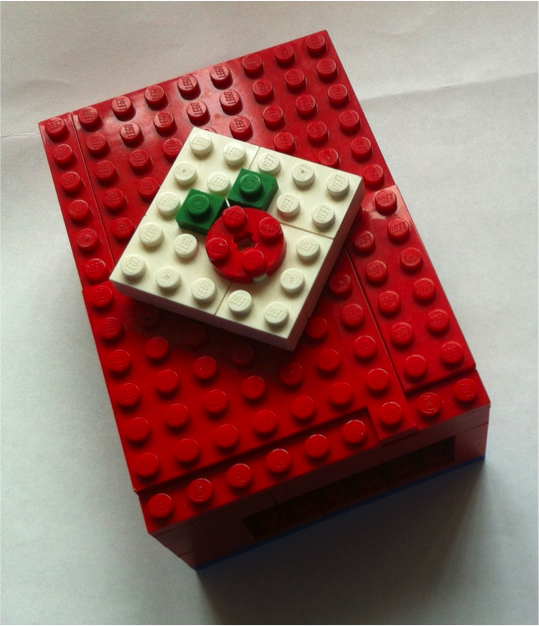

で、ようやく完成したわけですが……

|

| なんかイメージと違う…… |

なんというか、もっとカワイイできあがりをイメージしていたのですが、なんか妙にそっけない感じになってしまいました。

レゴを使えばなんでもカワイクなるわけではないんですね。

|

| なんだか野暮ったい |

ヤケクソでタイヤとハンドルを付けてみたところ、ちょっとおもしろかったので少し溜飲が下がりました。でもこれじゃ、動きまわって安定しないよなあ。

|

| 使わないときはオモチャとしても利用可能 |

これからLEGOでケースを作ってみようと考えている人は、

パーツを完全に揃えてから作ることをおすすめします。場当たり的に作るとガッカリな結果になりますので。

近々、ブラッシュアップするぞ!

0 件のコメント:

コメントを投稿